昭和の街角、喫茶店や駅ホームで、男子たちは密かに「美」を見つめていた。

「チラリズム」と呼ばれる、その微妙な魅力に心を揺さぶられながらも、決して露骨には見せない──そんな節度と余白の美学だ。

肌や襟元、裾のわずかな露出にこそ官能を感じ、隠されているからこそ一瞬の露見に価値を見出す。

その感性は昭和だけでなく、平成のアニメ文化や令和のSNS時代にまで受け継がれ、時代を超えた普遍の心理メカニズムとして生き続けている。

昭和男子が見た「チラリズム」という美学

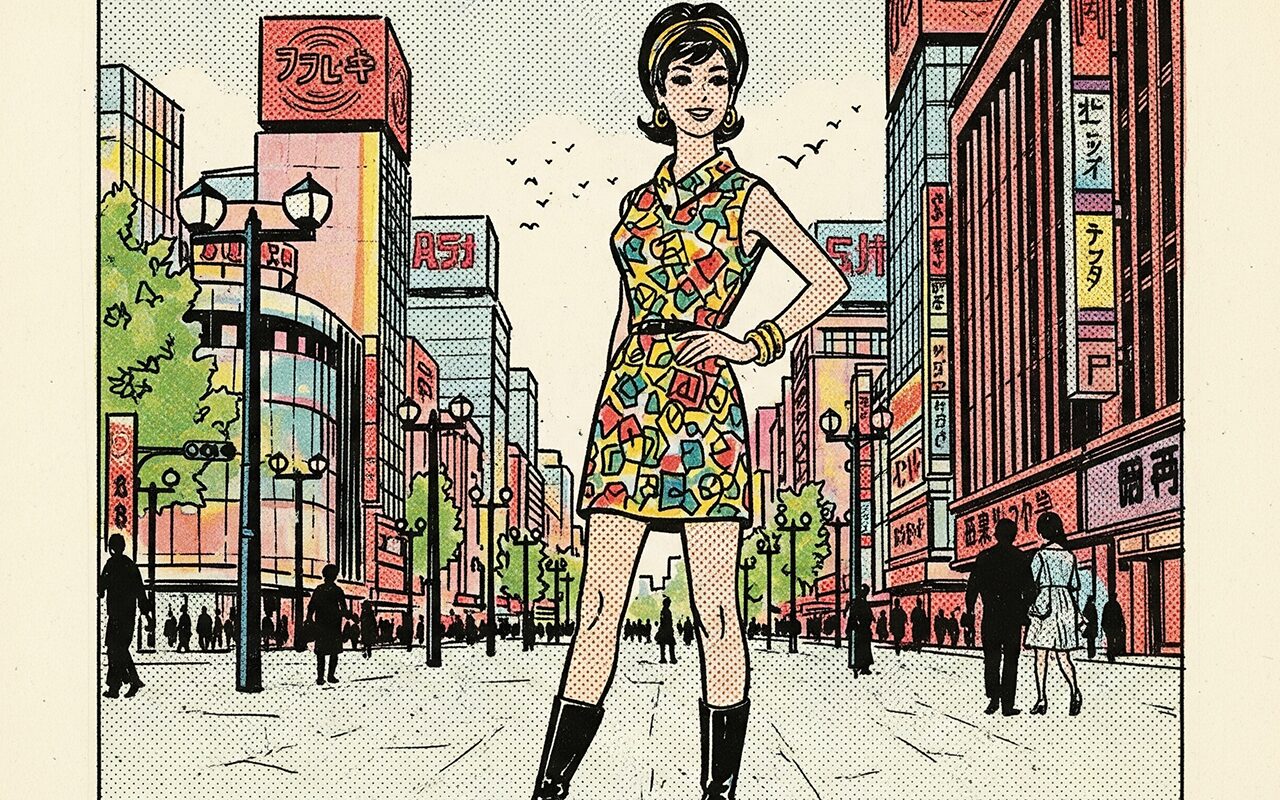

昭和という時代は、あらゆるものが「節度」という見えない規範で覆われていた。それは、単なる社会的な制約ではなく、美意識そのものだった。特に「チラリズム」という文化において、昭和男子は独自の感性を育んでいった。

彼らの目に映る「美」は、すべてをさらけ出すことではなかった。むしろ、隠されていること、その前提があったからこそ、一瞬の露見が強烈な意味を帯びたのである。

想像してほしい。薄暗い喫茶店の窓際、微かに光が差し込むテーブル。そこに座る女性が、流行のミニスカートを履いている。風が吹くたび、彼女が立ち上がるたび、スカートの裾がわずかに揺れ、太ももの肌が光と影の中に一瞬だけ現れては消える。

昭和男子は、その瞬間、理性と本能の間で揺れ動く。彼らは決して露骨な視線を向けない。あくまで視線は自然に、下へと流れていく。その微妙な「見ないふり」が、彼らにとっての文化であり、一種の嗜みだったのだ。

着物文化が根底にあったことも、この美意識を後押しした。着物の襟元から覗く白いうなじ、裾からわずかに顔を出す足首。それらは、露骨な露出よりもはるかに官能的だった。なぜなら、それらは「隠す」ことを前提とした上で、ふと現れる美だったからだ。

テレビや雑誌もこの文化を巧みに演出した。ステージ上のアイドルは、衣装の裾や、カメラの引いて寄るタイミングによって、見る者の想像力を刺激した。「見せないで見せる」。この言葉は、単なる放送倫理ではなく、昭和という時代の美学を凝縮したものだったと言える。

「チラリズム」はこうして平成と令和を駆け抜けた

やがて時代は平成へと移り、バブル経済の熱狂とともに、ファッションはより直接的な表現へと舵を切る。ボディコンやギャル文化が台頭し、肌を露出することは珍しいことではなくなった。

だが、「チラリズム」は決して消え去ることはなかった。それは形を変え、新たなフロンティアを見つけたのだ。

アニメやマンガといった二次元の世界である。ここでは、現実の身体的な制約から解放され、作者の意図するままに「偶然」が演出される。パンチラ、肩のライン、胸元のわずかな隙間。コマ割りと視点の巧みな操作によって、これらの「チラ」は、見る側の想像力を無限に刺激する「様式美」へと昇華された。

そして、令和。SNSが私たちの日常を支配するようになると、「チラリズム」はまた新たなフェーズを迎える。もはや、「偶然」はほとんどなく、すべてが計算された「演出」となった。肩や鎖骨、うなじを見せるファッションは、TikTokやInstagramの短い動画の中で、見る者の興味を引くための巧妙な仕掛けとして機能する。

この時代を象徴するのが、マスクだ。顔の下半分を隠すことで、逆に目元や頬、口元のわずかな動きが際立ち、見る側の想像力をかき立てる。まさに、現代における「隠す」ことの象徴だ。

時代を貫く「チラ」のメカニズム

昭和の駅ホームで視線を下ろした男子と、令和のスマホでワンカットの鎖骨に「いいね」を押すユーザー。異なる時代、異なるメディアに生きる彼らが共有しているのは、「隠されているからこそ、一瞬の露見に意味を見出す」という本能だ。

衣服やカメラ、プラットフォームといった技術と環境は変われども、この心理的メカニズムは不変である。「露出」は増えたかもしれないが、「想像力」を刺激する「余白」は、決して失われていない。それこそが、時代を超えて「チラリズム」が生き続ける理由なのだ。

(了)

コメント