遊郭と聞くと、どうしても「色街(スケベな街)」みたいなイメージが先に立つ。ちょっと、いかがわしい・・・そう思う方も多いのではないでしょうか。ぶっちゃけ、僕もずっとそう思っていました。いや正直にいうと、今もそういう一面は確かにあると思っています。でも、それだけじゃなかったんだということを、最近になって知りました。

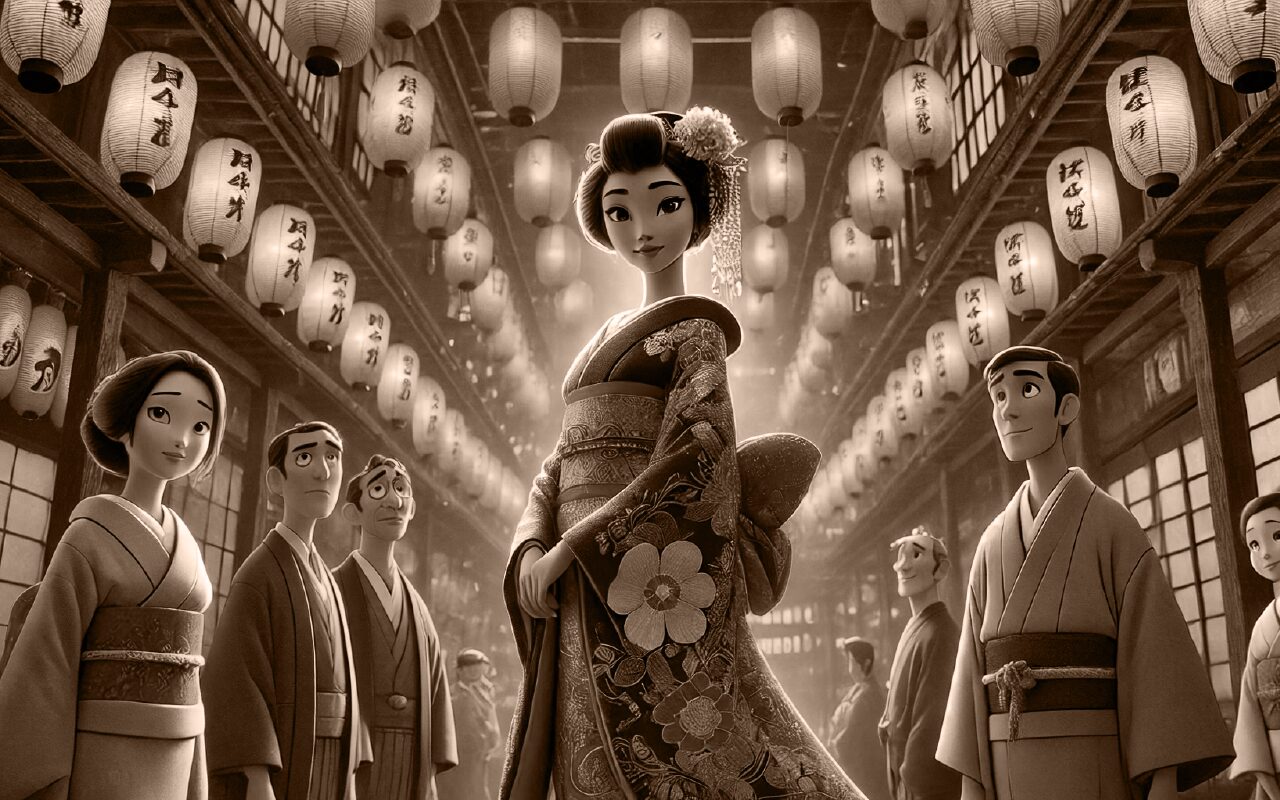

最近、江戸時代に描かれた浮世絵を眺める機会があり、その中に描かれた遊里の風景が僕を惹きつけました。なんか妙に惹かれてしまった・・・。着飾った花魁、灯りのともる茶屋、少し物憂げな表情の遊女たち。そこには、ただ華やかで享楽的というより、どこか張りつめた空気というか、美意識のようなものを感じました。

調べてみると、遊郭という場所は単なる男女の欲望を満たす場ではなく、当時の芸能や美術、音楽、文学が育まれていった、いわば「文化の発信地」だったそうです。その事実を知ったとき、なんとなく自分の中で遊郭に対する見方が変わりました。エロチックな欲望を満たす楽園という憧れだけではなく、心酔するというか、敬意を抱くようになりました。

例えば、歌舞伎。あの独特の所作や化粧、舞台演出――全部が過剰で、でも計算され尽くしていて、一見して「これは日常じゃない世界だ」とわかります。それが魅力でもあるんだけど、そもそもの発祥が、遊郭だったというのは少し意外でした。役者たちは、遊女や花魁の前で芸を披露していたそうで、彼女たちが最初の観客だったみたいです。思えば、目の肥えた彼女たちに認められることが、役者たちにとっては一種の登竜門みたいなものだったのかもしれません。つまり、遊郭で生活する女性たちの審美眼があったからこそ、歌舞伎は発展したのです。

そうして鍛えられた芸がやがて庶民にも広がり、江戸という都市全体の娯楽へと昇華していきました。今、歌舞伎座で演じられている様式美の背景に、かつての遊郭の空気があると思うと、ちょっとロマンを感じてしまいます。

芸者という存在も、当時の遊里文化の中では欠かせない人たちでした。正直、昔は芸者と遊女の違いがよくわからないのですが・・・。どちらも同じようなものだと思っていました。でも違ったんです。芸者は、芸を売る人。舞、三味線、唄、茶道、書道――そうした芸事を身につけた、言わば日本文化の担い手です。

彼女たちはただ男性に媚びを売るために踊っていたのではなく、むしろ自らの芸を磨き続け、それを誇りとしていました。お金で買われる存在ではなく、むしろ選ばれる側だったとも言えます。そういう気高さみたいなものって、男性の心をくすぐるんですよね。少なくとも、僕はちょっとグッときてしまう。

浮世絵も、遊里を語るうえでは外せません。現代の視点から見ると、あれは単なる色街の風俗画に思えるかもしれません。でも、あの線の美しさ、構図の妙、そこに込められた色気と哀愁――それは、絵師たちが遊郭という場所にインスピレーションを得ていたからこそ、生まれたものです。

その浮世絵が、海を渡ってモネやゴッホといった西洋の画家に影響を与えたというのも、なんだか不思議な話です。江戸の片隅で描かれた遊女の姿が、何百年後かにヨーロッパの美術に影響を及ぼすなんて、当の絵師も想像してなかったはず・・・。でも、それが現実として起きました。遊郭は、世界へとつながる美の入り口だったのです。

音楽の面でも、遊里の影響は計り知れません。三味線の音を聴いたときに感じるあの物悲しさ、どこか遠くを見ているような響きは、まさに江戸の情緒そのものではないでしょうか。宴席で奏でられる音曲は、人の心の揺れをそのまま音にしたようで、僕はあれがすごく好きです。派手ではないけれど、しんと胸に染みる。現代の音楽では、あまり見られない感覚ですが、独特の間とか余白の美しさも、遊郭文化が育んだものです。

文学の分野でも、遊郭は重要な舞台でした。井原西鶴の『好色一代男』――タイトルだけ見れば完全にアレな話に思えますが、中身は意外と繊細で、人間の情の描写が妙にリアルなんです。そこには恋愛というより、もっと根深い執着や孤独が描かれていて、読んでいて胸が痛くなる瞬間があります。

近松門左衛門の浄瑠璃にしてもそうです。遊郭という舞台があるからこそ、人間の複雑な心の動きが浮かび上がってくる。決して美談ばかりじゃないけれど、だからこそ現実味があるし、今の僕たちにも通じるものがある気がします。

今では、かつての遊郭は観光地として生まれ変わっています。京都の祇園、東京の吉原――表向きは落ち着いた街並みに見えても、そこにはかつての色里の記憶がそっと息づいている。静かな小道を歩いていると、どこからか三味線の音が聴こえてきそうな気がして、ちょっと足を止めてしまいます。

もちろん、現代の価値観から見れば、遊郭という存在は必ずしも肯定できるものではありません。人身売買の問題や女性の人権という視点から見れば、批判されるべき部分も多い。それは否定できません。

だけど、そこから派生した芸術や文化に、心を動かされることがあるのも事実なのではないでしょうか。僕が浮世絵に魅せられたように、誰かが三味線の音に涙したように、遊郭は確かに多くの人の感性を揺さぶってきたのです。人間の欲や情念の中から生まれた文化だからこそ、そこにしかないリアルがある。

遊郭は、ただの色街ではなかったのです。そこには芸があり、美があり、人の情があった。そして、その残響は今もなお、僕たちの生活のどこかに息づいています。

あまり大きな声では言えないけれど、そういう場所に少しだけ憧れてしまう自分がいる。いや、スケベ心とかじゃなくて・・・いや、ちょっとだけあるかもしれない。でも、それも含めて、文化というものの懐の深さなんですよ。

そんな風に思えるようになったのは、たぶん、僕が少しだけ大人になり、落ち着いたからです。

(了)

コメント