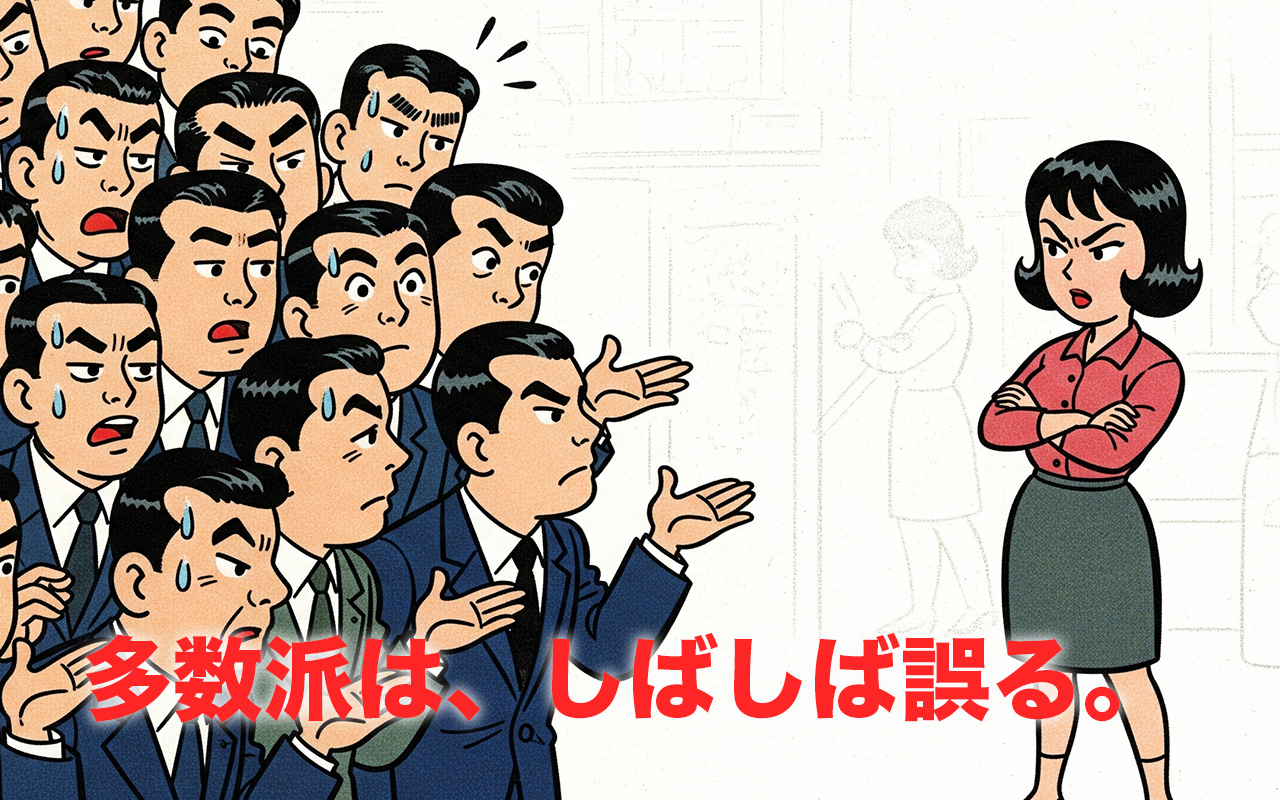

日本人は「みんながそうしているなら、きっと正しいのだろう」と考える習性を持つ。でも、その思考こそが民主主義を腐らせる最大の毒である。

民主主義は、多数決によって物事を決する制度である。しかし、それは「数が多い方が常に正しい」という意味ではない。集団を形成する人間のレベルが低ければ、多数派意見より、ひとりの意見の方が正しいことなど、多々ある話。

そもそも、多数決とは、各人が自分の頭で考え、己の意見をぶつけ合った果てに成り立つ仕組みである。

ところが、現代の日本では、この大前提が忘れ去られている。つまり、平等で幸せな世の中にするはずだった民主主義は崩壊したのだ。

この記事では、多数派の意見が正しいとは限らない理由、そして日本社会に根づいた同調圧力の危険性を明らかにする。

多数派の意見は常に正しいわけではない

「多数派の意見が正しい」という思い込みは、民主主義の根本を踏み違えた危険な妄想である。本来の多数決とは、お互いの意見を出し合い、侃侃諤諤と議論を繰り返し、どちらの主義主張に賛成するかを投票で決める制度である。

決して、いつでも権力の顔色を伺い、意見を変える卑怯な人間が多いことは想定していない。何も考えず、数の論理に盲従する人間ばかりの社会は、やがて思考を放棄し、国家そのものを衰弱させる。

民主主義は「最も多くの人が幸福を得るための手段」であり、決して「多数派の気分を満足させる儀式」ではない。

民主主義の前提は「一人ひとりが意見を持つこと」

民主主義を単なる多数決と勘違いしている人間は多い。だが、多数決の価値は「票の数」にあるのではない。その背後にある「一人ひとりの思考」にこそある。

人が自ら考え、判断し、意見を形成する。その積み重ねがあって初めて、多数決は正義たり得るのだ。

ところが、日本社会はどうか。本音を口にせず、建前だけで世を渡ろうとする。会議においても、発言の多くは「周囲(主に権力)に逆らわないための言葉」である。意見を述べるというより、気配を察して場を濁さぬことに腐心する。

この風潮が続けば、多数決は「多数派の意見を尊重する制度」ではなく「誰も考えぬまま、場の空気を数字に変換する儀式」と化す。これを民主主義と呼ぶのは、あまりにおこがましい。

人間は「欲望」と「感情」で意見を選ぶ

さらに問題なのは、人間の判断基準が必ずしも理性ではないことだ。

人は、しばしば「楽かどうか」「得かどうか」で意見を決める。正しいかどうかより、自分が傷つかない方を選ぶ。これは人間の遺伝子に刻まれた性質である。

議論に主体的に参加しない多数派──全体の六〜八割を占めるとされる人々──は、とりわけこの傾向が強い。

彼らは論理や倫理でなく、欲望と感情に従って動く。したがって「心地よい意見」がいつの間にか「多数派の意見」となり、それが社会全体を動かしていく。

それが正しいかどうかは二の次である。

日本の「同調圧力」が少数派を封じる

日本人の社会文化には、独特の同調圧力がある。

「和を以て貴しとなす」という古来の思想は、一方で「異なる意見を排除する」力学をも生み出した。

会議で反対意見を述べる者は「空気が読めない」と見なされ、しばしば社会的な評価を落とす。職場では「協調性がない」とされ、共同体の中では「幼稚だ」「狂人だ」とレッテルを貼られる。

こうして少数派の意見は封殺される。どれほど正しくとも、空気の前で、かき消されてしまう。

民主主義の本質は議論にあるのに、その議論を封じる文化が栄えているのが、日本という国である。

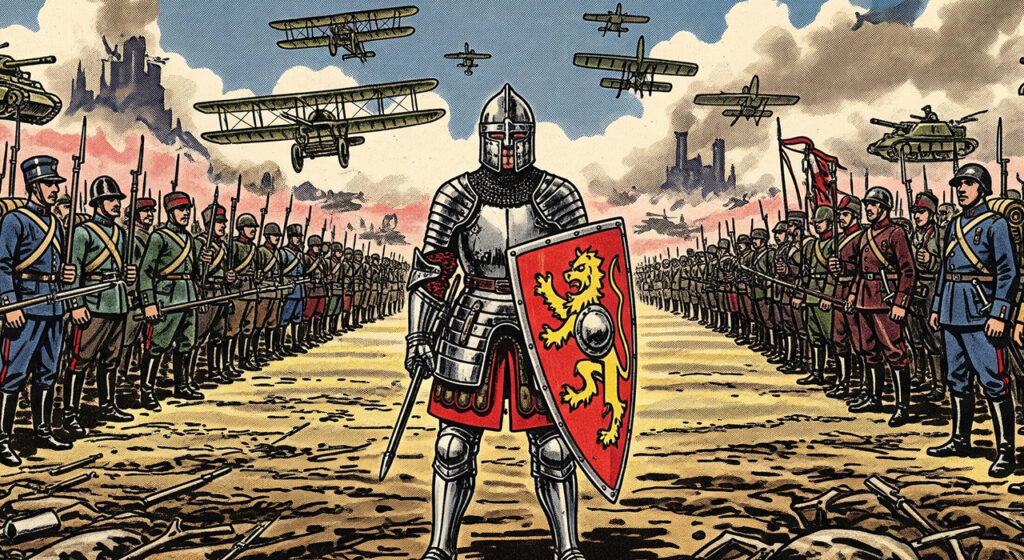

歴史に見る「多数派の暴走」

歴史を振り返れば、多数派が常に正しいなどという事実はどこにもない。

20世紀、ドイツの民衆はヒトラーに熱狂した。彼は大衆の欲望と感情を刺激し、「損をしない未来」を巧みに演出した。その結果、数千万の命が犠牲になった。

ヒトラーが力を持ち得たのは、彼が暴君であったからではない。多数派の民衆が、自らの思考を放棄し「心地よい意見」に盲従したからである。

これは遠い国の悲劇ではない。現代日本においても、同じ構造が息づいている。

現代日本に潜む「空気の支配」

ブラック企業の存在がその典型である。長時間労働やパワハラが常態化していても、社員の多くは黙認する。「皆がやっているから」「逆らえば居場所を失うから」と理由をつけ、空気に従う。

部活動の不祥事も同様だ。体罰や理不尽な慣習に疑問を抱く者はいても、それを口にする者は少ない。結果として、明らかに間違った行為が《正義》としてまかり通る。

そこには「多数派の意見」など存在しない。ただ「反対を口にできぬ空気」があるだけだ。

自分で考えることが民主主義を守る

多数派の意見は、しばしば錯覚にすぎない。正しいかどうかより、自らの欲望と感情を満たすかどうかで決まる。

ではどうすればよいのか。答えは単純である。

自ら考えることだ。

常識を疑い、自分の頭で判断する。周囲に流されず、己の言葉を持つ。それこそが、民主主義を腐敗から救う唯一の道である。

もちろん、全ての分野に精通し、正しい判断を下すことは誰にもできない。しかし「空気に流されて考えないこと」と「不完全ながらも自分の意見を持つこと」の間には、決定的な差がある。

日本人は、心地よい沈黙に安住してはならない。数の多さに安心してはならない。民主主義を支えるのは「多数派」ではなく「考える個人」である。

コメント