日本の近現代史、特に昭和から平成、そして令和へと続く時代を振り返るとき、経済の波は社会のあらゆる側面に影響を与えてきた。

そうだね・・・

その影響は、人々の消費行動やライフスタイルだけでなく、一見すると無関係に思える文化的表現にまで深く浸透している。

例えば、パンツ・・・

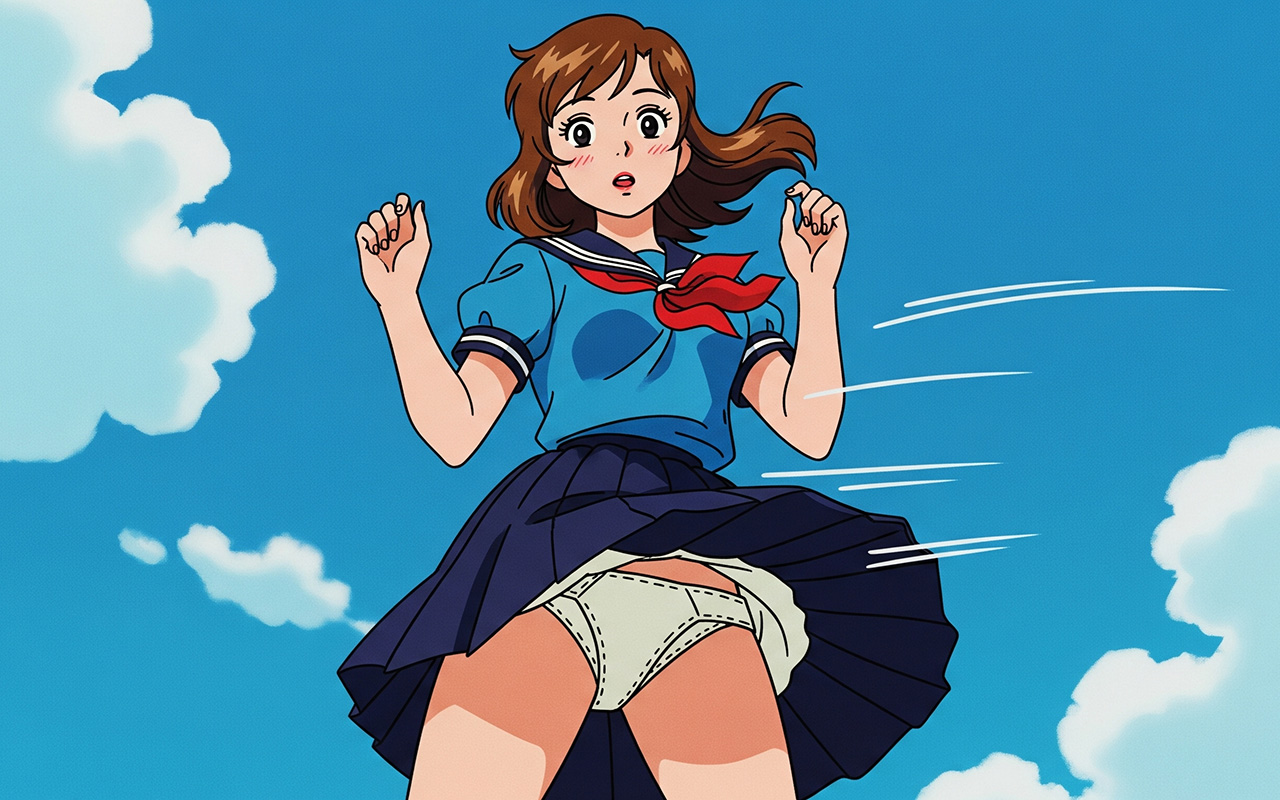

中でも、雑誌のグラビアやアニメ、漫画といったサブカルチャーにおける「見えるパンツの面積」は、景気と人々の心理状態を映し出す、極めて興味深い鏡である。

えっ?!

本稿では、見えるパンツの面積が経済の好不況とどのように連動してきたのかを考察する。

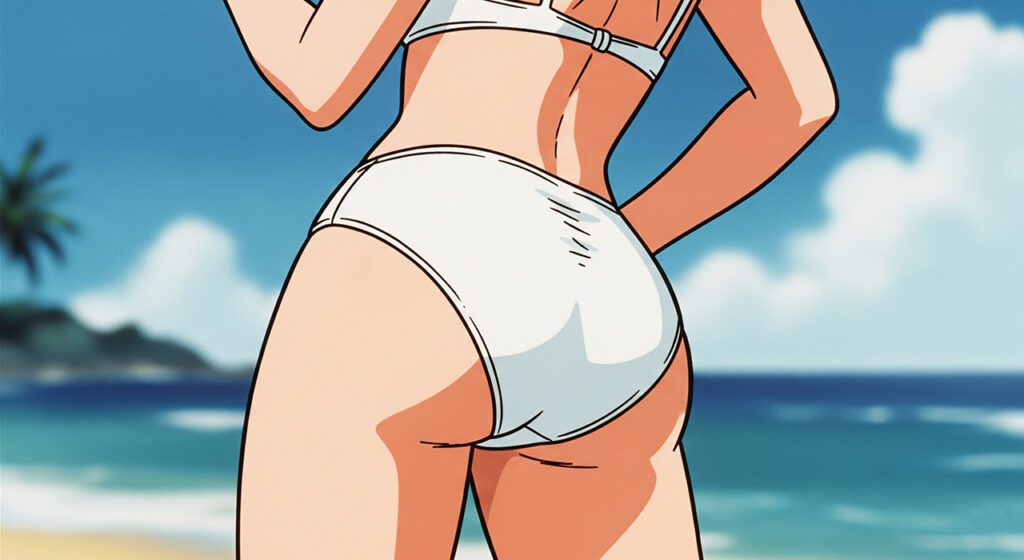

モロパンの時代:大胆な露出が象徴する好景気

昭和末期から平成初期にかけて、日本は未曾有の好景気、いわゆるバブル景気に沸き立っていた。

ザ・好景気・・・

この時代の象徴は、なんといっても「モロパン」文化だ。

モロパンは文字通り「もろに見えるパンツ」を意味し、下着が完全に露出した状態を指す。この時期、日本のメディアやサブカルチャーは、遠慮のない大胆な性的表現に満ちていた。

まず、街の風景からして違った。ディスコや高級クラブのネオンが夜空を彩り、人々は高級ブランドの服を身につけ、消費を謳歌していた。

この経済的な余裕は、人々の心理にも大きな影響を与えた。未来に対する不安が少なく、誰もが楽観的で、享楽的な雰囲気が社会全体を覆っていたのだ。

確かに・・・

このような背景のもと、雑誌のグラビアは極めて直接的な表現を好んだ。アイドルの水着姿や下着姿は当たり前のように掲載され、下着の形や色がはっきりとわかるような大胆なカットが主流だった。また、乳房に関しては、モロ見せであった。

また、深夜アニメや漫画でも、キャラクターのスカートがめくれ、下着がはっきりと描かれることは珍しくなかった。これらの表現は、特別なことではなく、むしろ当たり前の「直接的な快楽」の提供として受け入れられていた。

そうだったかも・・・

なぜ、モロパンが好景気の象徴となり得たのだろうか。

それは、経済的な余裕がもたらす「心理的な余裕」に起因する。好景気下では、人々はリスクを恐れず、大胆な行動に出やすい。

乳丸出しで踊るなど・・・

これは、消費行動にも、そして文化的表現にも共通する心理だ。直接的でわかりやすい快楽は、複雑な思考を必要とせず、即座に満足感をもたらす。

バブル期のモロパン文化は、この「即物的な快楽」と「未来への楽観性」が融合した結果生まれたものだと言えるだろう。

見えるか見えないかという駆け引きよりも、「見てしまった」という確実な事象が、景気の高揚感と人々の心理に呼応していたのである。

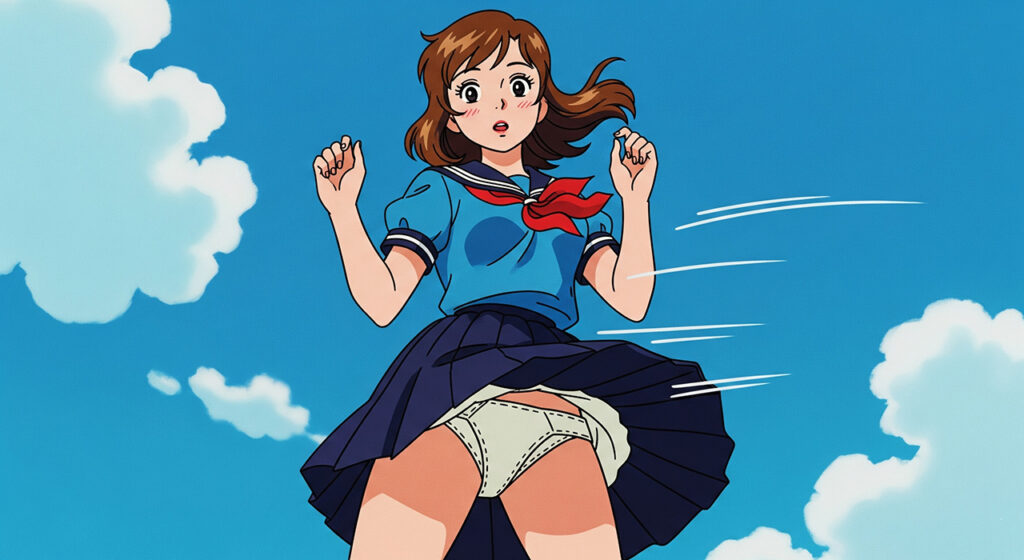

パンチラの時代:見えない部分を楽しむ不景気の兆候

バブル崩壊後、日本経済は長期にわたる停滞期に突入する。

「失われた10年」と言われる平成中期から2000年代にかけては、人々の心理は一変した。未来への期待は薄れ、消費は抑制され、社会全体に閉塞感が漂うようになる。

そうだね・・・

この経済の冷え込みと時を同じくして、サブカルチャーの世界でも、見えるパンツの面積は急激に縮小していく。

この時代に台頭したのが「パンチラ」文化だ。パンチラは「パンツがちらりと見える」ことを指し、下着が完全に露出するモロパンとは対照的に、見えそうで見えない、あるいは一瞬だけ見えるという、ギリギリの露出を好む表現様式である。

高度なエロ・・・

この変化は、社会全体の心理を如実に反映していた。不景気下では、人々はリスクを避け、確実なものに投資する傾向が強まる。これは金銭的な投資だけでなく、精神的な満足感を得る上でも同じだ。

モロパンのように直接的な快楽を追求するのではなく、「想像力」を働かせることで、より安全で、コストのかからない快楽を求めるようになった。

アニメや漫画の世界では、このパンチラ表現が爆発的に流行する。

この頃からなのか・・・

風でスカートがはためき、下着の縁がちらりと見える。教室の廊下を駆け抜ける女子生徒のスカートが一瞬だけ舞い上がる。これらの描写は、視聴者に「見えたかもしれない」という期待感と、その後の「妄想」の余地を与えた。

パンチラは、不景気で直接的な刺激が少なくなった現実世界において、安全に、そして無限に楽しむことができる「知的ゲーム」として機能したのである。

知的?!

街の風景の変化も、パンチラ文化の隆盛を後押しした。好景気時のような派手なイベントや消費は影を潜め、若者たちは自宅で過ごす時間が増えた。

現実世界での偶発的な露出は減少し、メディアを通じて提供される「計算されたチラリズム」が、人々の日常的な快楽源となった。

現代(令和)のパンツと景気:多様性とデジタル化が生み出す新たな相関

平成から令和へと時代が移り変わるにつれ、経済は緩やかな回復と停滞を繰り返している。同時に、文化的表現もまた、新たなフェーズへと移行している。

どういうこと?

SNSの普及、デジタル技術の進化は、「パンツの見える面積」と景気の相関関係をさらに複雑なものにした。

現代の文化は、もはやモロパンかパンチラかという二極構造では語り尽くせない。

多様な価値観が認められるようになり「見せること」そのものがアートや自己表現の一環として捉えられるようになった。

下着は単なる下着ではなく、ファッションアイテムとして、あるいはボディポジティブ(身体をありのままに受け入れる考え方)の象徴として、堂々と見せられることがある。

古き良き官能が失われた・・・

一方で、不透明な未来に対する不安は依然として社会の根底にあり、人々は安全を求める傾向も強い。このため、現実世界での偶発的な露出はますます減少し、メディアの中では、より精巧に計算された「チラリズム」が進化を遂げている。

VR(仮想現実)やAR(拡張現実)、AI(人工知能)といった技術の進歩は、想像力をかきたてる空間を無限に広げ、ユーザーは「自分だけのチラリズム」を創造できるようになった。

・・・

現代のパンツの見える面積が示すのは、もはや経済の好不況だけではない。それは、デジタル化によって加速された「個人の多様性」と、不透明な時代における「安全な現実逃避」の欲求が複雑に絡み合った結果と言えるだろう。

結論:はためくスカートが語る経済の真実

結論として、日本の経済史を、見えるパンツの面積という視点から考察すると、興味深い相関が見えてきた。

好景気はモロパン:昭和末期から平成初期のバブル期は、経済的な余裕がもたらす楽観性と、直接的な快楽を求める心理が合致し、「モロパン」という大胆な性的表現が主流だった。この時代、パンツは「隠すもの」ではなく「見せても良いもの」として、堂々と露出されていた。

不景気はパンチラ:バブル崩壊後の不景気期は、人々の心理が内向きになり、リスクを避けるようになった。その結果、「パンチラ」という、見えそうで見えないギリギリの露出が流行した。この時代、パンツは「想像力をかきたてるもの」として、安全な場所で享受される快楽の象徴となった。

令和のパンツは多様性:令和の時代に入り、経済の先行きが不透明な中で、デジタル化と多様性が進んだ。パンツの見える面積は、もはや単一の傾向を示すものではなく、個人の自己表現や、精巧に作り込まれた「安全な妄想」の世界へと広がっている。

悔しいけど、わかる・・・

見えるパンツの面積は、単なる性的嗜好の変化ではなく、その時代の経済状況、そしてそれに伴う人々の心理状態を反映する文化的なバロメーターだった。

街を歩く人々の表情、ネオンの光、そしてメディアの中で描かれるほんの一瞬のスカートの動きに、その時代の真実が隠されている。

この考察は、経済学や社会学の教科書には載っていないかもしれないが、日本の現代史を読み解く上で、極めて重要な視点を提供してくれるだろう。

(了)

コメント